「カフェインの苦味に敏感な人ほど、コーヒーをたくさん飲む」という研究結果が発表されました。

以下詳細。

概要

ソースはこちら。

発表したのはオーストラリアのクイーンズランド大学の研究チーム。

「UKバイオバンク」に保管されている、438,870人分の遺伝子について

- カフェイン

- キニーネ

- プロピオチルウラシル(PROP)

由来の苦味に対する感受性を調査。(キニーネ/PROPはそれぞれお茶/アルコール由来の苦味に対する感受性を表す)

その結果、キニーネ、PROPへの感受性が高い人はコーヒーの消費量が少なくなるのに対して、カフェインへの感受性が高い人は、コーヒーの消費量が多くなることが分かりました。

サンプルについて

今回の調査には、UKバイオバンクの遺伝子サンプルが使用されました。

UKバイオバンクは、2006〜2010年にかけて、37~73歳の502,650人から遺伝子サンプルの提供を受けたものです。

遺伝子提供時に自己申告のアンケートで

- あなたは1日に何杯のコーヒー/お茶を飲みますか?

- あなたは1月に何回、お酒を飲みますか?

というデータを合わせて収集してあります。

今回の調査では、アンケートに回答があり、白人である438,870人分が対象とされました。

調査結果

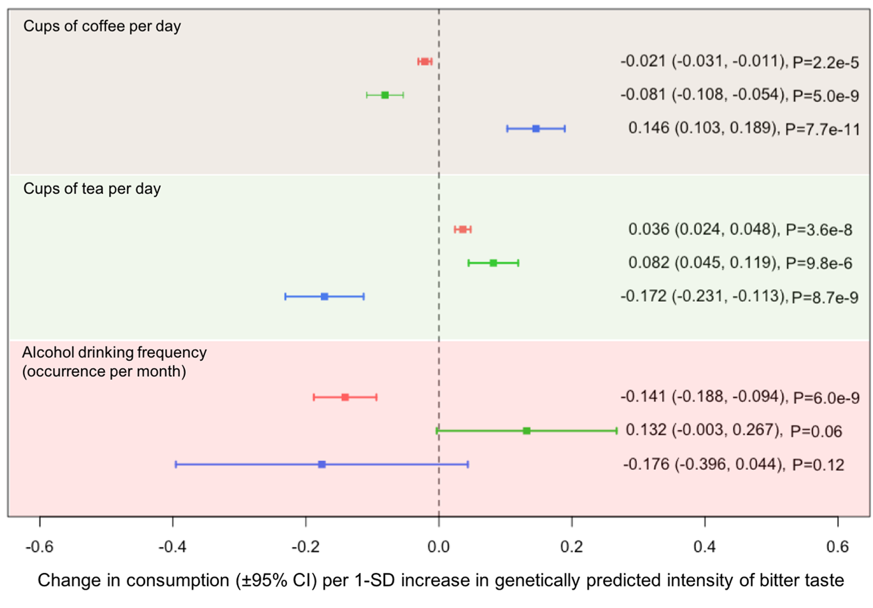

カフェイン/キニーネ/PROPに対する遺伝的感受性と、コーヒー/お茶/アルコールの飲用頻度の相関を表した図表が以下。(細かい数値の意味とかは省略します。位置関係だけ見てください)

大きく3段に分かれているのは、上からコーヒー/お茶/アルコールの消費量を表しており、右に行くほど消費量が増えます。

中身の線はそれぞれ 赤:PROP、緑:キニーネ、青:カフェイン の感受性が強いグループを示します。

研究チームによれば、この結果から読み取れることは

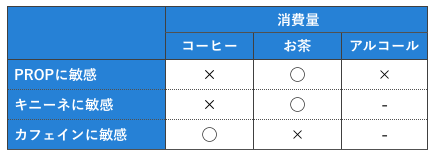

- PROPおよびキニーネの感受性が高いほどコーヒー消費量は減り、カフェインの感受性が高いほどコーヒー消費量は増える

- 反対に、PROPおよびキニーネの感受性が高いほどお茶の消費量は増え、カフェインの感受性が高いほどお茶の消費量は減る

- PROP感受性が高いほどアルコール消費量は減るが、キニーネ・カフェイン感受性は明確な影響を及ぼさない

とのこと。

ややこしいので表にするとこんな具合ですね。

この結果に対して研究チームは、

コーヒー消費者は、カフェインの味を、カフェインのポジティブな効能と結びつけているのではないか

と考察しています。

所感

以下、私の感想です。

「苦味」に対する遺伝的感受性

まず、「カフェインの苦味」に対する感受性が、人によって違うというのを初めて知りました。

- カフェインの覚醒効果に対する感受性

- カフェインによる体調への影響

が、人によって差があるということは理解していましたが、味の感じ方にも個人差があるんですね。

コーヒーの味に対して「好み」があるのはもちろんですが、それは同じ味を知覚していても、その味を好きだと思うかどうかに個人差があるのだと思っていました。

しかしそうではなく、知覚する味自体に個人差があるんですね。

人種による差はあるのだろうか

今回の調査では、白人の英国人を調査対象としていましたが、日本人で実験したらどうなるのか等も気になります。

「苦味」にスポットを当てた調査で良かったのだろうか

ブラックコーヒーは苦いものですが、ミルクや砂糖をたっぷり入れて飲む人にとっては、コーヒーは「甘い飲み物」です。

例えばコンビニで毎日マウントレーニアのラテを買う人は、コーヒーの消費量が多い部類に入りそうですが、「苦味」よりも「甘み」を求めて飲んでいるんじゃないでしょうか?

という点はちょっと疑問に感じました。