こちらの記事を読みまして、広く知ってもらいたい問題だと思ったので、ざーーーーっくりと要約+補足を書きます。

コーヒーの国際取引価格である「米国コーヒー先物価格」がマネーゲームの材料になり、金融屋に利益をもたらす一方で産地を疲弊させているというような内容です。

要約

2018年の8月20日、米国コーヒー先物価格は 1ポンド(453グラム)あたり1ドルを下回り、2006年以来の最安値となりました。

Caravera Coffee のリポートによれば、コーヒーの生産コストは1ポンド当たり1.05〜1.40ドルの範囲ですので、生産者はコーヒーを作ることにより、お金を失っていることになります。

またSpeciality Coffee Association のリポートによれば、コーヒーの生産コストの70%は人件費ですが、多くの農業労働者は、生活賃金よりも低い賃金しか得られていません。

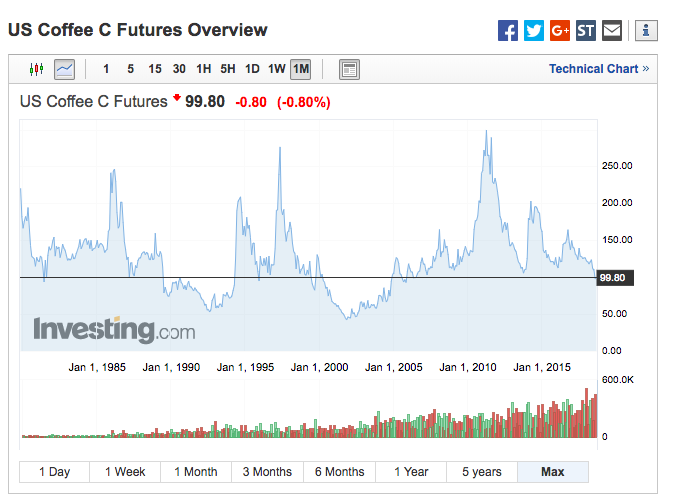

歴史的に、先物価格は非常に変動幅の大きいものでした。

投資家やトレーダーは、これによって短期的に利益を上げることが可能です。

それに対し、コーヒー生産者は急な値動きに応じて生産体制を変えることは出来ません。コーヒーは多年性作物であり、植えてから成熟するまでに5年ほどかかるからです。

しかし、消費地のコーヒー業界は、差し迫った危機感を感じていません。

先物価格の変動は、コーヒーショップで飲む1杯のコーヒーの価格には直結しないからです。

なぜなら、消費地で飲まれるコーヒー価格の大部分は人件費・物件費・保険・税金等のコストであり、生豆の価格変動による影響は微々たるものだからです。

(要約者注:コーヒー1杯に使うコーヒー豆を仮に15g、価格が1ドル/ポンドとすると、コーヒー1杯当たりの生豆価格は約3円!)

コモディティ市場を通さずに取引しようという会社や認証プログラムも多く存在していますが、残念なことに、それらも規模的にはコーヒー業界のほんの一部でしかありません。

私は、先物価格を「破壊」し、フェアトレードのような最低買取価格を設けること、あるいは価格を安定させるための規制や保険の必要性について、研究をしています。

補足

以下は私による補足です。

米国コーヒー先物価格について

以下のリンクで、価格チャートを見ることができます。

出典:https://www.investing.com/commodities/us-coffee-c

最近だと2002年に大きく下がって、44ドル程度まで落ちています。

逆に高値を見ると2011年に300ドル近くを付けて、そこからは下降傾向です。

最近の安値は、供給増に加え、生産国ブラジルの通貨レアル安も要因のようです。

スペシャルティコーヒーとコモディティコーヒー

上記記事の、「コモディティ市場を経由せずに取引されるコーヒー」というのが、「スペシャルティコーヒー」です。

通常のコモディティコーヒーは、誰がどこの農園で作ったものであっても一緒くたに混ぜてしまって、AとかBとかの等級を付けて市場で取引されることになります。

しかし、特に品質の良いコーヒーは取り分けておいてくれれば、もっと良い値段で買うよ、というのがスペシャルティコーヒーの考え方です。

下記の記事が非常に参考になります。

フェアトレード

途上国の農産物を買い叩かず、生活していけるだけの価格で買おうという取り組みがフェアトレード。

現在、コーヒーの最低買取価格は1ポンドあたり1.4ドル。コモディティ価格がフェアトレード価格を超えた場合には、フェアトレードでの買取価格もコモディティ価格に合わせて上昇させます。

↓参考

所感

最近、フェアトレードやサスティナビリティを意識して当店の仕入れも見直していこうかなと考え、勉強しているところです。

それにしても市場価格が生産コストを大幅に下回ってしまうという状況が普通に存在するのは衝撃です。

しかしこの点に関しては「数字のウソ」になっていないか、もうちょっと調べたいとも思っていて、

働き先は1つの農園だけなのか? 自営の商売と兼業じゃないのか? 生活賃金以下で働き続ける理由はあるのか? というかその「生活賃金」の考え方は正しいのか? (現金は得られなくとも。自給でまかなえる部分が多いとか)

等々、疑問に感じるところがあって、何にせよもっと現地の生活をちゃんと知りたいという気持ちは増すばかりです。

「現地を知りたい」という気持ちの裏には、雄大な自然のなかで我々の飲むコーヒーを作って下さっているケニアやグァテマラの生産者の皆さんに対する、単純に「カッコイイよなぁ」っていう憧れや尊敬の気持ちもあります。

私は零細ロースターではありますが、業界の一員として、生産者さんに恥ずかしくない「正しい買い方」をやっていきたいものです。